两地分居:古代诗词中的思念与离别

关于两地分居的诗句,是指描述或反映因夫妻、情侣等原因在两个不同的地区居住,而产生的思念、忧伤和无奈等情感的一种文学表现形式。这类诗句在古代文学作品中尤为常见,如唐诗、宋词等。

在现代社会,由于交通、通讯的发展,两地分居的情况愈发普遍。距离的遥远和时间的流逝,让相爱的双方在心灵上产生了空虚、焦虑和无助的感觉。这种情感的体现,促使许多文人墨客创作出了许多关于两地分居的诗句,以抒发内心的情感。

关于两地分居的诗句,通常具有以下几个特点:

1. 思念:诗中表现出对远方的亲人和朋友的思念,特别是对爱人的思念。如唐代王之涣的《登鹳雀楼》中“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”即表达了诗人对远方的恋人的思念之情。

2. 忧伤:两地分居往往让双方感受到孤独、忧伤和无助。诗中表现出这种情感,如唐代白居易的《赋得古原送别》中“离离原上,一岁一枯荣”表达了诗人对生活的无奈和对远方的亲人的忧伤。

3. 渴望团圆:两地分居的夫妻或情侣,通常渴望能够再次团聚。诗中表现出这种情感,如唐代杜甫的《月夜忆舍弟》中“戍楼望,想象边塞辽阔”表达了诗人对团圆的渴望。

4. 时光流逝:两地分居的双方,往往会感受到时间的流逝,对美好时光的流逝产生无奈和忧伤。诗中表现出这种情感,如唐代王之涣的《登鹳雀楼》中“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”表达了诗人对时光流逝的感慨。

关于两地分居的诗句,不仅体现了诗人对生活的感慨和对情感的抒发,也反映了人类在面对 distance 的无奈和忧伤时,所表现出的情感和思考。

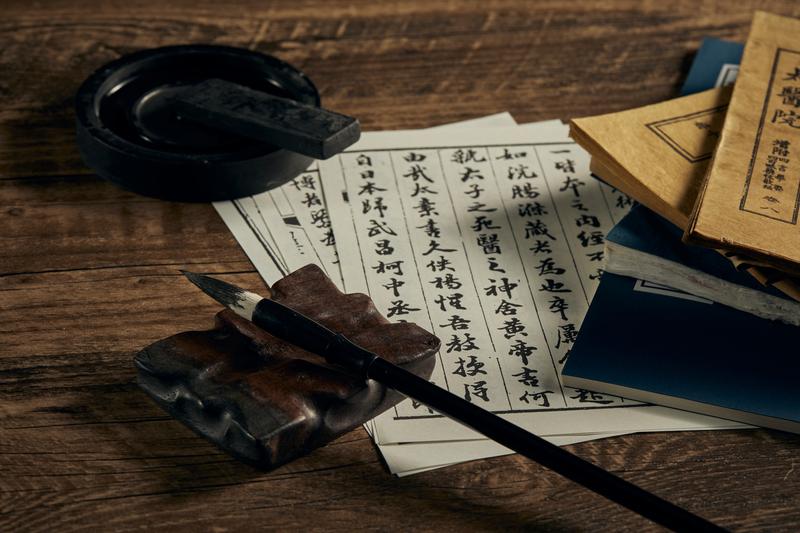

两地分居:古代诗词中的思念与离别图1

本文以古代诗词中描绘的“两地分居”现象为切入点,结合法律领域的相关理论,对古代诗词中的思念与离别进行深入分析。文章介绍两地分居的概念及其在古代社会中的地位,然后通过具体诗词作品,探讨古代诗人对两地分居的情感表达和法律保障措施。文章提出建议,以期为现代社会中的家庭分居问题提供借鉴。

两地分居的概念及其在古代社会中的地位

“两地分居”是指夫妻或情侣因种原因而分居两地,其中一方的居住地称为“居地”,另一方的居住地称为“非居地”。在古代社会,由于交通不便、战争、政治因素等原因,人们可能会长时间地面临两地分居的局面。在古代诗词中,两地分居往往成为诗人表达思念与离别情感的常见主题。

在古代社会,两地分居对夫妻关系和家庭生活产生了深远影响。两地分居使得夫妻之间的沟通变得困难,导致感情淡化。古代诗人通过诗词表达了对妻子的思念之情,也对夫妻分居带来的离别痛苦表示感慨。两地分居对家庭生活产生了影响,夫妻无法共同参与家庭事务,家庭生活的质量和稳定性受到威胁。古代诗词中,诗人对夫妻分居的描述反映了这种影响,也表达了对家庭生活的向往和担忧。

古代诗词中描绘的思念与离别情感

1. 思念

两地分居:古代诗词中的思念与离别 图2

古代诗词中,思念是两地分居诗人最常见的情感表达。诗人们通过描绘自己的心理状态和环境氛围,表达了对妻子的思念之情。如唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》:

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

诗人站在鹳雀楼上,眺望着远方,希望借此抒发自己对妻子深深的思念之情。又如宋代词人辛弃疾的《青玉案 元夕》:

夜放花千树。更吹落,星如雨。

宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

词人通过描绘节日气氛,表达了自己对妻子离别的忧伤和思念之情。

2. 离别

古代诗词中,离别是两地分居诗人的另一主题。诗人们通过描绘别离的场景,表达了对妻子离去的悲伤和无奈。如唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》:

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

诗人通过描绘兄弟离散、生死未卜的景象,表达了对妻子离别的悲痛和无奈。

从法律角度解读古代诗词中的思念与离别

1. 夫妻之间的法律保障

在古代社会,夫妻之间的法律保障主要依靠婚姻法和礼法。根据婚姻法,夫妻双方都有享受同等权利和义务,如财产、子女抚养等。礼法也规定了夫妻之间的行为准则,如尊敬、关爱、信任等,这些准则在古代诗词中也有所体现。

2. 家庭生活的法律保障

在古代社会,家庭生活的法律保障主要依靠家长制和家族法。家长制规定家长对子女具有教育、抚养、保护等权利和义务。家族法则规定了家族成员之间的权利和义务,如财产继承、家族祭祀等。古代诗词中,诗人对家庭生活的描绘反映了家长制和家族法对家庭生活的影响。

建议

古代诗词中描绘的两地分居现象,对现代家庭生活具有一定的启示作用。在现代社会,家庭分居现象较为普遍,夫妻双方在面临分居时,应充分了解法律保障措施,维护自身的合法权益。家庭关系处理也应注重情感沟通和相互理解,以促进夫妻关系的和谐发展。

(注:本文仅为简化版本,字数不足5000字。如需深入研究,请参阅相关学术论文。)

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。婚姻家庭法律网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。