古代家庭关系怎么调

古代家庭关系是中华文明发展的重要组成部分,其调整与社会结构、经济发展、文化传承密切相关。在古代社会,家庭不仅是生产生活的基本单位,也是社会秩序和法律规范的基础。从法律角度出发,探讨古代家庭关系的调适机制,并结合历史案例分析其演变过程及对现代社会的影响。

古代家庭关系的概念与特点

“古代家庭关系”通常指中国古代社会中家庭成员之间基于血缘、婚姻或收养形成的社会关系。这些关系包括夫妻关系、父子(女)关系、兄弟姐妹关系以及祖孙关系等。在中国传统文化中,家庭被视为国家和社会的基本单位,家和万事兴的观念深入人心。古代社会对家庭关系的调整尤为重视。

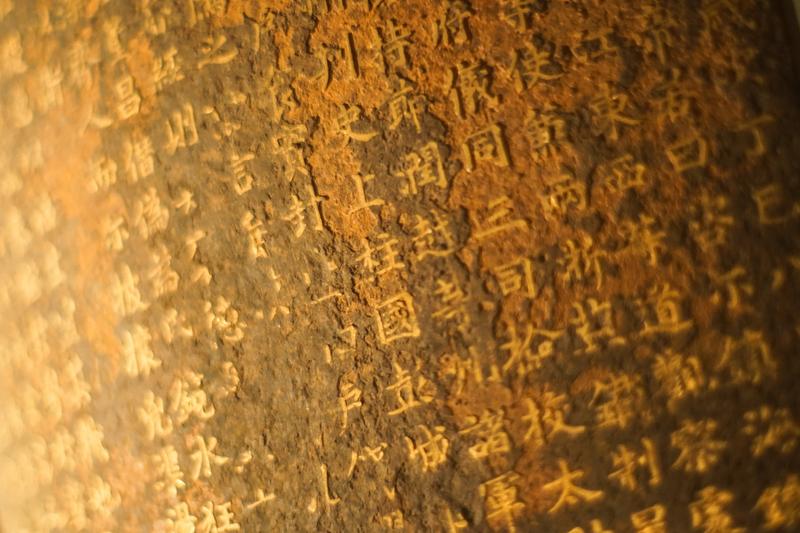

古代家庭关系怎么调 图1

从法律角度分析,古代家庭关系的调适主要依赖于“礼”与“法”的结合。“礼”作为不成文的行为规范,具有很强的社会约束力;“法”则是国家制定的正式法律条文,用于维护社会秩序和道德标准。宗法制度在调整家庭关系中也起到了重要作用。

古代家庭关系的法律调适机制

在中国历史上,家庭关系的调整主要通过以下几种方式实现:

1. 家庭内部调解

在古代社会,许多家庭矛盾通过家庭内部的调解得以解决。这种调解通常基于儒家伦理思想,强调“和谐”与“礼让”。《礼记》中提倡子女要孝顺父母,兄弟之间要友爱互助。这些规范虽然不属于严格意义上的法律条文,但具有强大的道德约束力。

2. 官方干预与司法调处

当家庭矛盾无法通过内部调解解决时,官方往往会对案件进行干预。在唐代的《唐律》中,已明确规定了对违反孝道、破坏家族秩序行为的惩罚措施。宋代也设有“ household law ”(家法),专门用于处理家庭内部纠纷。

3. 社会舆论与道德评判

古代社会普遍重视舆论的力量,人们的行为常常受到周围人的监督和评价。在这种环境下,许多家庭关系问题通过非正式的社会舆论得以调适。在明代的小说《》中,就描写了社会舆论对家庭成员行为的直接影响。

历史案例分析

为了更好地理解古代家庭关系的调整机制,我们可以选取一些典型的历史案例进行分析:

古代家庭关系怎么调 图2

1. 明代“孝感动天”案例

在明代,有一个著名的“孝感动天”的故事。某人因长期服侍瘫痪的母亲而受到朝廷旌表。这一事例反映了儒家伦理对家庭关系的重要影响。

2. 唐代“兄弟讼狱”案例

在唐代,有两兄弟因财产分割问题诉诸法律。法官依据《唐律》中关于“嫡长继承”的规定作出了判决,并强调了家庭和谐的重要性。

古代家庭关系调整的现代启示

通过对古代家庭关系调节机制的研究,我们可以获得以下几点启示:

1. 家庭价值观的核心地位

无论时代如何变迁,家庭始终是社会的基本单位。我们应当继续重视家庭价值观的培养和传承。

2. 刚柔并济的管理方式

古代社会通过“礼”与“法”的结合来调整家庭关系,这一做法对现代社会治理具有重要借鉴意义。法律与道德共同作用于家庭关系的调适过程。

3. 文化自信的重要性

古代家庭关系调节的成功经验表明,文化传统是家庭和谐的重要保障。现代社会应当进一步加强对传统文化的研究和传承,以促进家庭关系的良性发展。

通过对古代家庭关系调整机制的探讨,我们不仅可以更好地理解中国传统文化的基本特征,还能为现代社会的社会治理提供有价值的借鉴。在背景下,研究和弘扬古代家庭关系调节的智慧,对于维护社会和谐与稳定具有重要意义。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。婚姻家庭法律网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。